Auenrevitalisierung an der Aller bei Müden

Im Herzen des südöstlichen Niedersachsens setzte der Niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) eine spannende Initialmaßnahme zur Strukturentwicklung der Aller um. Das Projekt erstreckt sich über die Gemarkung Dieckhorst, von der Ortschaft Müden bis hin zum benachbarten Gerstenbüttel. Ziel ist es, auentypische Strukturen im Gewässer und in der Aue zu entwickeln, die den Erhaltungs- und Entwicklungszielen des FFH-Gebiets Nr. 90 (Aller (mit Barnbruch), untere Leine, untere Oker) entsprechen.

Fließgewässer sind echte Lebensadern der Natur. Sie spielen eine entscheidende Rolle in Ökosystemen und sind Lebensräume für eine Vielzahl von Pflanzen und Tieren. Sie sind wichtige Wasserressourcen für Mensch und Natur, regulieren das Mikroklima und bieten Raum für Freizeitaktivitäten wie Angeln, Kanusport oder Naturbeobachtungen, was zur Lebensqualität beiträgt und das Bewusstsein für die Natur schärft. Die Aller hat eine besondere Bedeutung als Verbindungsgewässer im Niedersächsischen Fließgewässerschutzsystem. Sie verbindet das Meer mit den Quellläufen und verbindet alle nachgeordneten Fließgewässer miteinander.

Bedeutung von Fließgewässerrenaturierungen

Die Wiederherstellung naturnaher Fließgewässer ist von großer Bedeutung, da sie nicht nur Lebensräume für aquatische Organismen schafft, sondern durch die Wiederherstellung natürlicher Strukturen und Prozesse auch die Wasserqualität verbessert. Dies kommt sowohl der Umwelt als auch der menschlichen Gesundheit zugute.

Die Wiederherstellung von Lebensräumen kann die Fischbestände erhöhen und somit die Fischerei unterstützen. Eine Renaturierung fördert die natürliche Flussdynamik einschließlich der Hochwasserregulation, was das ökologische Gleichgewicht unterstützt und die Resilienz gegenüber Klimaveränderungen erhöht. Nicht zuletzt können Flussrenaturierungen die Attraktivität von umliegenden Flächen erhöhen und damit zu einer Wertsteigerung beitragen.

Genauso wichtig wie das Gewässer selbst ist seine Aue, die untrennbar mit ihm verbunden ist. Auen sind die zeitweise von Hochwassern überströmten Flächen im Nahbereich von Fließgewässern. Durch die Schaffung von natürlichen Uferzonen und einstmals natürlich vorkommender Auestrukturen wie Senken und Altwassern werden Lebens- und Aufzuchträume für u.a. Amphibien, Insekten und Fische geschaffen.

Diese Maßnahmen tragen auch dazu bei, die Widerstandsfähigkeit der Gewässer gegenüber den Auswirkungen des Klimawandels zu erhöhen und langfristig eine nachhaltige Nutzung der Wasserressourcen zu gewährleisten. Gesunde Fluss- und Auenökosysteme tragen zur Kohlenstoffspeicherung bei und somit zur Minderung von Treibhausgasen, was einen wichtigen Schritt im Kampf gegen den Klimawandel darstellt.

Flüsse weisen natürlicherweise in verschiedenen Bereichen unterschiedliche Fließgeschwindigkeiten auf, die durch Faktoren wie Morphologie (z. B. Breite oder Tiefe) und Hindernisse (wie Totholz oder Vegetation) beeinflusst werden. Die variierenden Strömungsverhältnisse schaffen eine Vielzahl von Lebensräumen für aquatische Organismen. Gleichzeitig sorgen unterschiedliche Fließgeschwindigkeiten für eine Verteilung von Nähr- und Feststoffen, da in schnell fließenden Abschnitten Sedimente eher abgetragen und in langsameren Bereichen eher abgelagert werden.

An diese vielfältigen Strömungsverhältnisse sind verschiedene Arten angepasst. Zudem benötigen z. B. einige Fischarten je nach Alter Bereiche mit unterschiedlichen Fließgeschwindigkeiten. Insgesamt profitieren sowohl aquatische als auch terrestrische Organismen von den unterschiedlichen Fließgeschwindigkeiten, da sie abwechslungsreiche Lebensräume und Nahrungsquellen schaffen.

An der Aller bei Müden sollen Strukturen wiederhergestellt werden, die vor dem Eingriff des Menschen in die Flusslandschaft vor hunderten von Jahren typisch waren. Der natürliche Zustand war geprägt von dynamischen Prozessen. Die Aller schlängelte sich in Mäandern sanft durch die Landschaft und schuf vielfältige Uferzonen mit Prall- und Gleitufern, die unterschiedlichen Tier- und Pflanzenarten Lebensraum boten. Die natürliche Dynamik erlaubte es dem Gewässer, Sedimente frei zu transportieren, was zur Bildung abwechslungsreicher Lebensräume in Fluss und Aue beitrug. In dieser ursprünglichen Umgebung herrschte eine hohe Biodiversität, da die natürlichen Bedingungen eine Vielzahl von Lebensräumen und Nahrungsquellen schufen.

Mit der zunehmenden Nutzung der Auen war eine starke Einschränkung und Veränderung der natürlichen Fluss- und Auencharakteristik verbunden. Die vormals breite und flache, sich ständig verändernde Gestalt der Aller wurde durch Begradigungen und Eintiefung zu einen oftmals monotonen und durch Stauanlagen regulierten Gerinne. Die Verbindung zur Aue ging verloren, denn was heute ebenso wie die typische Laufstruktur fehlt, ist der semiaquatische Charakter der Landschaft, der durch das Wechselspiel von Wasser und Land geprägt war.

Durch den vormals üblichen höheren Grundwasserstand führten kleine Auengewässer wie Tümpel oder Altarme auch im Sommer Wasser und waren Lebensraum für beispielsweise junge Kammmolche, die von März bis September im Wasser leben und erst danach an Land gehen.

Auch Nebenarme mit u. a. feinsandig-kiesigem Substrat bieten einer Vielzahl von Arten wie der Grünen Flussjungfer gute Lebensbedingungen. Die Larve dieser Libelle ist ein Lauerjäger, der im Substrat vergraben auf Beute wartet. Nach drei bis vier Jahren verlässt die Larve das Wasser, führt ihr letzte Larvalhäutung durch und reift dann innerhalb von Stunden zur ausgewachsenen Libelle heran.

Fischarten wie der Bitterling benötigen langsam fließende Bereiche, in denen sich Sand und Schlamm absetzen, da dort Teich- und Flussmuscheln leben, welche sie zur Fortpflanzung benötigen. Ihre Eier legen die Bitterlinge zwischen April und Juli in den Kiemenraum der Muscheln, wo sie nach etwa einem Monat schlüpfen und ausströmen.

Im Hauptlauf der Aller sorgten umgefallene Bäume dafür, dass die Strömung umgelenkt und der Lauf stellenweise verengt wurde, sodass das Wasser hier schneller floss. Die enge Verzahnung des Flusses mit der umliegenden Aue, nicht nur bei Hochwasser, sondern auch über das Grundwasser, schuf ein Mosaik verschiedener naturnaher Lebensräume: Auenwälder mit Erle, Esche, Weide, feuchte Hochstaudenfluren, artenreiche, offene Wiesen und Weiden aus Feuchtgrünland oder Magerrasen, natürliche Still- und Nebengewässer und der Hauptlauf der Aller mit flutender Wasservegetation.

Hintergrundinfos zu den Arten als PDF:

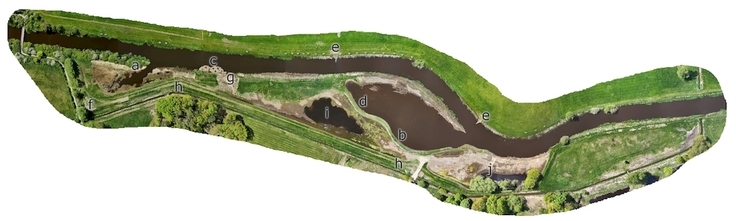

Mit einer Gewässerabschnittslänge von etwa 800 Metern und einer Fläche von rund 5,6 Hektar schließt dieses Projekt direkt an einen bereits 2018 renaturierten, unmittelbar oberstrom gelegenen Abschnitt der Aller an. Um sich dem naturnahen Zustand wieder anzunähern, wurden ein Altarm (a) und ein Nebenarm (b) angelegt, um die natürliche Gewässerentwicklung zu fördern und Lebensräume für verschiedene Fischarten zu schaffen. Durch den Einbau von Kies (c), Baumstubben (d) und Stammbuhnen als Strömungslenker (e) wird die Strömungsvielfalt erhöht und die Fließgewässerstruktur verbessert. Ein Aussichtshügel (f) ermöglicht zudem einen Einblick in das Gebiet und informiert auf einer Infotafel über die Maßnahme.

Die vorhandene Uferverwallung entlang der Aller (g) wurde teilweise abgetragen. Dadurch können auch kleinere Hochwässer die Niederung erreichen und sie erhält ihren natürlichen Charakter zurück. Eine neu angelegte Verwallung (h) vor dem Talrandgraben sorgt dafür, dass die dahinterliegenden Flächen weiterhin vor Überschwemmungen geschützt sind. Zusätzlich wird die Entwicklung von extensivem Grünland mit Kleingewässern (i) und Auenwald neue Lebensräume schaffen und die Artenvielfalt erhöhen. Das südliche Ufer eines bestehenden Teiches wurde abgeflacht (j), um naturnähere Strukturen zu fördern. Alte, asbestbelastete Viehunterstände, Holzverschläge und Zäune wurden aus dem Gebiet entfernt, um die natürliche Umgebung zu revitalisieren.

Die Bauarbeiten wurden archäologisch begleitet, da in der Gegend die sogenannte „Mundburg“ vermutet wird. Die Mundburg, ein von Bischhof Bernward von Hildesheim vermutlich um das Jahr 994/995 angewiesener Bau, konnte bis heute nicht eindeutig ausfindig gemacht werden. Die vermutlich aus Erdwällen und Holzpalisaden erbaute Befestigung diente dazu, das sächsische Territorium in den kriegerischen Auseinandersetzungen mit den östlich benachbarten Slawen militärisch zu sichern. Aus historischen Aufzeichnungen geht hervor, dass die Burg an der Mündung der Oker in die Aller erbaut wurde. Da die Flussläufe in den vergangenen Jahrhunderten allerdings sowohl durch Hochwasser als auch durch den Menschen einige Laufveränderungen durchgemacht haben, ist die Verortung keine leichte Aufgabe.

Bei den archäologischen Grabungen bei Müden (Dieckhorst) wurden zwei bearbeitete Eichenholzpfähle gefunden, von denen einer um das Jahr 1017 datiert werden konnte. Das Holz stammt somit etwa aus der Zeit der historischen Mundburg.

Artikel-Informationen