Optimierung des Wasserhaushalts in Hochmooren im Bezirk Lüneburg

Klimaschutz durch Moorentwicklung

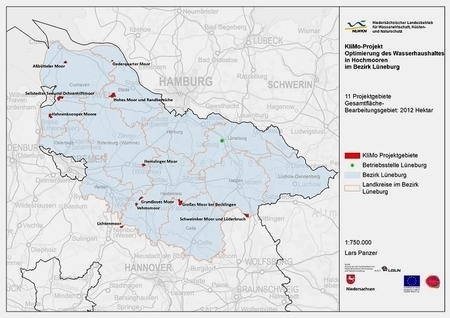

Die KliMo-Projektgebietskulisse der Betriebsstelle Lüneburg des NLWKN umfasst elf Projektgebiete auf überwiegend Hochmoorstandorten in den Landkreisen Cuxhaven, Stade, Rotenburg, Heidekreis, Celle und Uelzen. In den Projektgebieten wurden Grunderwerb getätigt und wasserwirtschaftliche Planungen zur Optimierung des Moorwasserhaushaltes erstellt. Das Ende des Umsetzungszeitraums war Frühling 2023.

Für das Projekt war ein Förderrahmen von 4,7 Mio. € vorgesehen.

Durch den Bau von Poldern zum Rückhalt von Niederschlägen, den Rückbau von Entwässerungseinrichtungen wie Gräben und der Einrichtung hydrologischer Schutzzonen wird der Moorwasserhaushalt optimiert. Nur eine Wiedervernässung der Moorgebiete kann kurzfristig den Erhalt der Torfsubstanz sichern und den Ausstoß von CO2 minimieren. Mittelfristiges Projektziel über die folgenden fünf bis zehn Jahre ist die Entwicklung hochmoortypischer Vegetation und Biotoptypen, um den qualitativen und quantitativen Zustand von FFH-Lebensraumtypen der Hochmoore zu verbessern. Langfristig wird – dort, wo es die Ausgangsbedingungen ermöglichen – eine Revitalisierung bis zum erneuten Hochmoorwachstum angestrebt.

Projektgebiete

- Aßbütteler Moor (LÜ 083) – 252 ha / LK Cuxhaven

- Sellstedter See und Ochsentriftmoor/ Wildes Moor (LÜ 106) – 20 ha / LK Cuxhaven

- Hahnenknooper Moore (LÜ 288) – 20 ha / LK Cuxhaven

- Oederquarter Moor (LÜ 131) – 109 ha / LK Stade

- Hohes Moor (LÜ 013) – 36 ha / LK Stade

- Hemslinger Moor (LÜ 184) – 311 ha / LK Rotenburg (Wümme)

- Grundloses Moor (LÜ 185) – 292 ha / LK Heidekreis

- Vehmsmoor (LÜ182) – 256 ha / LK Heidekreis

- Lichtenmoor (LÜ 017) – 383 ha / LK Heidekreis

- Großes Moor bei Becklingen (LÜ 134) – 106 ha / LK Celle

- Schweimker Moor und Lüderbruch (LÜ 172) – 227 ha / LK Uelzen

Während in einigen Projektgebieten, wie dem Sellstedter See, den Hahnenknooper Mooren und dem Großen Moor bei Becklingen, bereits in der Vergangenheit umfassende Maßnahmen zur Wiedervernässung durchgeführt worden sind und die KliMo-Maßnahmen die Wiedervernässungsareale arrondieren und erweitern, finden sich auch Projektgebiete wie das Aßbütteler Moor, das Hemslinger Moor und das Schweimker Moor und Lüderbruch, in denen mit der Umsetzung von Wiedervernässungsmaßnahmen erst im Zuge des KliMo-Projektes begonnen wurde. Im Vehmsmoor und im Grundlosen Moor wurden im Rahmen dieses KliMo-Projektes nur der für zukünftige Wiedervernässungsmaßnahmen notwendige Grunderwerb getätigt.

Projektskizze

Im Projektzeitraum von 2017 bis Frühjahr 2023 standen für Grunderwerb, Planung und Umsetzung von Maßnahmen sowie Personalkosten insgesamt Mittel in Höhe von 4,7 Mio. € zur Verfügung. Tatsächlich verausgabt wurden Mittel in Höhe von 4.1 Mio. €.

Aufgrund Ihrer Lage, der Moorgenese, der vorliegenden Nutzung und dem Grad der Moordegenereation erforderten die Projektgebiete unterschiedliche Herangehensweisen bei der Umsetzung. Um den Wasserhaushalt zu optimieren, wurden umfassende hydrogeologische Untersuchungen durchgeführt, auf deren Grundlage gebietsspezifische wasserwirtschaftliche Planungen und Konzepte erstellt wurden.

Die hieraus resultierenden Maßnahmenpakete, z. B. die Kammerung und der Anstau oder das Verfüllen von Entwässerungsgräben und die Schaffung von Moorpoldern durch den Bau von Verwallungen, halten den Niederschlag in der Fläche zurück.

Ziel der Wiedervernässung sind Moorwasserstände, die im Jahresmittel bis knapp unter die Geländeoberkante reichen mit nur geringen Absenkungen im Sommer- und geringen Überstauungen im Winterhalbjahr.

Nur durch hohe Moorwasserstände kann eine weitere Zersetzung der bestehenden Torfkörper verhindert und der Ausstoß von klimaschädlichen Gasen minimiert werden. Auch naturschutzfachlich sind hohe Moorwasserstände extrem wichtig. Viele der hochmoortypischen Tier- und Pflanzenarten sind gefährdet und finden sich auf den Roten Listen wieder. Ohne eine hochmoorcharakteristische Gebietshydrologie verlieren die hochspezialisierten Tier- und Pflanzenarten der Hochmoore ihre Lebensgrundlage.

Konkurrenzstärkere Arten wie Birken, Kiefern und Pfeifengras wandern mit zunehmender Austrocknung in die Moore ein und verdrängen die konkurrenzschwachen hochmoortypischen Arten.

Alle Projektgebiete sind durch Urbarmachung, Torfabbau und damit verbundene Veränderungen des Moorwasserhaushaltes stark beeinträchtigt. Nichtsdestotrotz finden sich noch viele hochmoortypische Tier- und Pflanzenarten in den Gebieten, die durch die Maßnahmen begünstigt werden. Große Gebietsanteile sind FFH-Lebensraumtypen und geschützte Biotope. Deren Erhalt und die flächenmäßige Erweiterung und Verbesserung des Erhaltungszustandes sind Ziele des KliMo-Projekts des NLWKN-Lüneburg.

Projektbilanz

Im Rahmen des KliMo-Projektes „Optimierung des Wasserhaushaltes in Hochmooren im Bezirk Lüneburg“ konnten zwischen 2017 und 2023 insgesamt 131,9 ha Flächen für den Moorschutz erworben oder vertraglich gesichert werden.

Darüber hinaus wurden im Rahmen des Projektes insgesamt 29.880 m Verwallungen, 1.480 m Wegeerhöhungen, 729 Grabenkammerungen, sechs feste Staue, zwei regulierbare Staubauwerke und 1.000 m Folien-Horizontalsperren gebaut sowie 9.620 m Entwässerungsgraben verfüllt.

Im Rahmen des KliMo-Projektes wurden als Erfolgskontrolle 48 Moor-/Grundwasser-Messstellen und 115 Vegetations-Dauerbeobachtungsflächen eingerichtet, um die zukünftigen Auswirkungen der Optimierungen des Wasserhaltes nachvollziehen zu können. Es kann davon ausgegangen werden, dass auf dem wesentlichen Teil der wiedervernässbaren bzw. für eine Wiedervernässung vorgesehenen Flächen eine Optimierung des Wasserhaushaltes erfolgt ist. Insgesamt wird davon ausgegangen, dass auf einer Fläche von 833 ha das Projektziel „Optimierung des Moorwassershaushaltes“ erreicht werden konnte.