Aktuelles aus der Naturschutzstation Ems

ACHTUNG: DIE AKTUELLEN MELDUNGEN VON DER EMS SIND UMGEZOGEN!

Seit August 2023 finden Sie die Neuigkeiten rund um die Arbeit der Naturschutzstation Ems im neuen gemeinsamen Blog der NLWKN-Naturschutzstationen:

https://www.nlwkn.niedersachsen.de/naturschutzvorort

Vom großen Schutzprojekt vor Ort bis hin zu kleinen Naturbeobachtungen zwischen Welle, Wald und Wiese: im gemeinsamen Blog der sechs NLWKN-Naturschutzstationen erwarten Sie regelmäßige Einblicke in die Arbeit der Stations-Teans.

„Mit dem neuen Blog der landeseigenen Naturschutzstationen machen wir die hier geleistete wichtige Arbeit und die fortlaufenden Anstrengungen unserer Naturschützer in der Fläche sichtbarer. Zugleich stärken wir das Bewusstsein der Bürgerinnen und Bürger für die vielfältigen schützenswerten Naturräume in ihrer Umgebung“, kommentierte Niedersachsens Umweltminister Christian Meyer am Rande seines Besuchs der in diesem Jahr in Brockel im Landkreis Rotenburg eröffneten Naturschutzstation Wümme.

Um ausschließlich Meldungen von der Naturschutzstation Ems angezeigt zu bekommen, besteht die Möglichkeit einen Filter anzuwenden. Dieser wird mit einem Klick auf "Neues aus der Naturschutzstation Ems" direkt über dem Slider aktiviert.

Bildrechte: NLWKN

Bildrechte: NLWKN______________________________________________________________________________________

10.05.2023

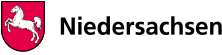

Brutvogelkartierung 2023 in einem Projektgebiet des Masterplan-Ems-2050 in der Bedekaspeler Marsch bei Groß Sande

Auf den ersten Blick zu sehen: Gräben und Grüppen sind bordvoll, eine große und mehrere kleinere seichte Wasserflächen blinken in den Wiesen und Weiden in der Sonne und Kiebitze führen dort ihren auffälligen Balzflug auf – denn: Das im Frühjahr 2022 in Betrieb genommene Stauwehr im Groß-Sanderschloot leistet gute Arbeit. Aber wer, erst auf den zweiten Blick zu erkennen, tummelt sich sonst noch auf den Wasser- und Grünlandflächen des Masterplan Ems 2050-Projektes des NLWKN mit dem Titel: „Entwicklung von Wiesenvögellebensräumen in der Bedekaspeler Marsch“? Diese Frage soll auch in diesem Jahr mit einer Erfassung der Brutvögel beantwortet werden.

Die rund 44 ha großen Flächen liegen bei Groß Sande (Gemeinde Südbrookmerland) in der Bedekaspeler Marsch am Marscher Weg und werden im Frühjahr mittels eines Stauwehrs im Großsander Schloot vernässt, um insbesondere Wiesenvögeln, wie z. B. Kiebitz, Uferschnepfe, Rotschenkel und Brachvogel, einen optimalen Lebensraum zu bieten. Dabei staut sich das Wasser flach in den tiefliegenden Senken des Gebietes und die Gräben ufern aus. Später im Jahr wird das Wasser wieder langsam abgelassen, damit die Wiesen und Weiden bewirtschaftet werden können.

Dieses Jahr übernimmt NLWKN-Praktikantin Lea Fitten (Studentin der Umweltwissenschaften in Oldenburg) die Aufgabe des Brutvogelmonitorings. Sie ist in der Zeit zwischen März und Juni auf den Flächen unterwegs, um die Brutvögel zu erfassen. Fernglas und Spektiv dürfen da nicht fehlen!

Bei der Brutvogelkartierung werden die Flächen an fünf Terminen mit einem jeweiligen Abstand von etwa sieben Tagen im Zeitraum zwischen März und Juni begangen. Ziel ist, dabei die Brutreviere der Wiesenvögel sowie die Anzahl der Revierpaare, also ♀ und ♂ welche ein Brutrevier besetzen, zu erfassen, um den Erfolg der Maßnahme dokumentieren zu können. Die Erfassung der Arten erfolgt während der Flächenbegehung sowohl visuell als auch akustisch. Hierbei wird z. B. besonders auf Balzflüge und -rufe geachtet, sogenannte revieranzeigende Merkmale. Der Kartierer bzw. die Kartiererin trägt diese individuellen Beobachtungen mit einem Artkürzel (z. B. KB für Kiebitz) für jeden Beobachtungsdurchgang in eine Tageskarte ein. Ist die Fläche fünfmal begangen worden, werden die Tageskarten zusammenfassend ausgewertet und die Beobachtungen mittels der Brutstatuskategorien interpretiert: Brutnachweis (BN, z. B. Entdeckung eines Nestes), Brutverdacht (BV, brutanzeigendes Verhalten, z. B. Gesang) und Brutzeitfeststellung (BZF, Sichtung eines Altvogels in der Brutzeit).

Die gewonnenen Ergebnisse können dann in einer sogenannten Brutrevierpunktkarte zusammengefasst und dargestellt werden. Aus der Karte lassen sich die Brutreviere und damit der Brutbestand ablesen. Eine solche Revierpunktkarte, welche hier die vorläufigen Ergebnisse der diesjährigen noch nicht abgeschlossenen Brutvogelkartierung darstellt, ist unten zu sehen. Seit dem ersten Anstau in 2022 ist der Kiebitz-Brutbestand von fünf auf zehn Brutpaare angewachsen und 2022 waren auch erstmals drei Rotschenkelpaare dabei. In diesem Jahr konnten neun Kiebitz-Brutpaare festgestellt und sogar erstmalig zwei Säbelschnäblerbruten nachgewiesen werden.

Neben den im Gebiet brütenden Arten werden auch die Gastvögel (Rastvögel und Durchzügler) erfasst. Mit seinen seichten Wasserflächen inmitten der Wiesen und Weiden hat das Gebiet neben den bisherigen üblichen Gästen wie diversen Gänsearten, nun auch Bedeutung für viele Entenarten (z. B. Löffelente, Pfeifente, Krickente, Schnatterente, Reiherente etc.) und für viele Watvogelarten bekommen (wie z. B. Rotschenkel, Uferschnepfe, Kampfläufer, Alpenstrandläufer, Regenbrachvogel, Großer Brachvogel, Bekassine, Bruch- und Waldwasserläufer und Säbelschnäbler).

Zur Überraschung der Kartierenden konnten sogar mehre Löffler gesichtet werden. Diese Reiherart brütet auf den Inseln im Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer und nutzt manchmal auch im Binnenland Seen, flache Süßwasserbereiche und Gräben zur Nahrungssuche. Ein weiteres Highlight stellte die Beobachtung zweier Stelzenläufer dar. Dieser Watvogel fällt besonders durch seine sehr langen roten Beine auf und kommt als Brutvogel hauptsächlich im Süden Europas vor. In Deutschland brütet der Stelzenläufer nur sporadisch und vereinzelt in küstennahen Tiefländern, wenn z. B. in seinen südlichen Verbreitungsschwerpunkten in Dürreperioden seine Gewässerlebensräume ausgetrocknet sind.

_______________________________________________________________________________________

27.03.2023

Schöner Ausflug an die Ems trotz schlechten Wetters

Große Pötte, kleine Vögel und lebhafte Diskussionen: Am Sonnabend, 27. März, waren die Gewinner des Fotowettbewerbs zum großen Jahres-Kalender „Mein Bild von der Ems“ an der Ems unterwegs und besuchten dabei die Naturschutzstation Ems in Terborg und das Besucherzentrum der Meyer Werft. Traditionell, nur unterbrochen von den Corona-Einschränkungen, werden die Fotografinnen und Fotografen der Siegerbilder von der Geschäftsstelle Masterplan Ems zu diesem Tagesausflug eingeladen – mit wechselnden Zielen.

Am Vormittag berichteten Felix Närmann von der Naturschutzstation Ems und Thorsten Kuchta, Masterplan-Pressesprecher, in dem ehemaligen Schöpfwerkswärterhaus in Terborg über die Arbeit der Naturschutzstation sowie Hintergründe und Projekte des Masterplans. Vorgestellt wurden etwa die Wiesenvogelgebiete sowie der derzeit im Bau befindlichen Tidepolder Coldemüntje, in dem die von Biotopen mit Tideeinfluss abhängigen Tiere und Pflanzen neue Chancen finden werden. Eigentlich sollte die Exkursion in den Tidepolder die Baumaßnahme vor Ort anschaulich erklären, das Wetter machte dem allerdings einen Strich durch die Rechnung. Ein kurzer Spaziergang über den Deich an die Ems war das einzige Freilufterlebnis, das die vielen Schauer zuließen. Dort berichtete Felix Närmann über die für die Ems typischen Biotope und ihre Leitvogelarten. Im Sommer soll der Besuch im Polder nachgeholt werden.

Nach einem gemeinsamen Mittagessen in Papenburg führte der Ausflug ins Besucherzentrum der Meyer Werft. Dort erfuhren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer viel über Geschichte und Gegenwart der Werft und warfen einen Blick in die Hallen der Werft. Dort entstehen derzeit zwei Kreuzfahrtschiffe, deren Baufortschritt die Besucherinnen und Besucher begutachten konnten.

_______________________________________________________________________________________

24.03.202

Verstärkung in der NaturschutzstationDie Naturschutzstation Ems hat Zuwachs bekommen. Seit Anfang März unterstützt Studentin Lea im Rahmen ihres achtwöchigen Praktikums die hauptamtlichen Stationsmitarbeiter.

Hier stellt sich Lea kurz vor:

Wenn ich aus dem Fenster meines neu bezogenen Büros im zweiten Stock der Naturschutzstation Ems schaue, kann ich meinen Blick über den Deich schweifen lassen, den Schafen beim Grasen zusehen und beobachten wie Gruppen von Gänsen über die Ems hinwegziehen.

Unter anderem von diesem Platz aus darf ich für acht Wochen den Berufsalltag in einer Naturschutzstation des NLWKN miterleben. Doch wer bin Ich und was mache ich an der Ems? Ich bin Lea, 21 Jahre alt und studiere im fünften Semester Umweltwissenschaften an der Carl von Ossietzky Universität in Oldenburg. In meinem Studium verfolge ich den Schwerpunkt Naturschutz und Landschaftsökologie und auch privat liegt mir die Botanik sehr am Herzen. Als Praktikantin im Geschäftsbereich 4 des NLWKN in der Naturschutzstation Ems kann ich mein erlerntes theoretisches Wissen nun mit praktischen Erfahrungen verknüpfen. So kann ich beispielsweise die verschiedenen Schritte der Planung von Naturschutzmaßnamen vom Genehmigungsverfahren über den Bau bis zum Monitorings des Erfolges mitverfolgen. Zusätzlich geben mir Heinrich Pegel und Felix Närmann als erfahrene Ornithologen einen Einblick in die (Wiesen-)Vogelwelt der Ems. Ihre Begeisterung hat auch in mir das Interesse für diese besondere Tiergruppe geweckt. Jeden Tag lerne ich etwas Neues dazu und bin gespannt was ich die nächsten Wochen noch erleben werde.

_______________________________________________________________________________________

17.03.2023

EU-Besuch in Masterplan-Poldern - Alexander Just von der EU-Kommission informiert sich an der Ems

Just hatte nach Gesprächen mit dem Niedersächsischen Umweltministerium den Aufenthalt in der Region genutzt, um sich ein Bild von Plänen und Fortschritten zu machen. Er hatte schon die Verhandlungen und den Abschluss des Masterplans Ems 2050 im Jahr 2015 für die EU-Kommission begleitet. Es sei von Interesse zu betrachten, wie fruchtbar die Zusammenarbeit der unterschiedlichen Vertragspartner an der Ems funktioniere, sagte Just.

Am Polder Leer informierte Stationsmitarbeiter Felix Närmann über die Einzelheiten und Herausforderungen der Planung, in dem rund 140 Hektar großen Gebiet die Schaffung von ästuartypischen Lebensräumen mit der auch künftig möglichen Nutzung als Hochwasserschutzpolder für das Leda-Jümme-Gebiet zu kombinieren. Auf der Polderbaustelle Coldemüntje, wo derzeit winterbedingte Bauruhe herrscht, nahm Just die in der ersten Bauphase im vorigen Jahr entstandenen Prielstrukturen in Augenschein. Stationsmitarbeiter Heinrich Pegel und Claus Hinz vom Geschäftsbereich Naturschutz des NLWKN erläuterten, wie der Polder an die Tide angebunden wird und wie bei den Plänen zu Bodenverbringung auch Anwohner und die Kommune mit ins Boot geholt wurden. In der Naturschutzstation Ems, deren Einrichtung auch Bestandteil des Masterplan-Vertrags war, wurde das Gespräch fortgesetzt.

_______________________________________________________________________________________

03.03.2023

Genau hingeschaut - Gretas isländische VerwandtschaftDer Frühling naht und die ersten Zugvögel treffen ein. Eine für die Ems-Region charakteristische Art ist die Uferschnepfe. Die ersten wurde bereits am Polder Holter Hammrich beobachtet. Und lang wird es nicht mehr dauern bis weitere folgen werden. Das verrät ein Blick auf die Übersicht der aktuellen Standorte von Uferschnepfen, die im Rahmen vom LIFE+ Projekt Wiesenvögel bzw. LIFE IP Projekt GrassBirdHabitats mit Satellitensendern ausgestattet wurden. Aktuell befinden sich die Vögel in Spanien und Südfrankreich.

Von der Uferschnepfe Limosa limosa sind weltweit vier Unterarten anerkannt. Als Unterart werden in der Biologie Gruppen ähnlicher Individuen einer Art bezeichnet, die sich beispielsweise durch ihr Aussehen gegenüber einer anderen Gruppe von Individuen derselben Art deutlich unterscheiden. Die Unterarten kommen zumeist in verschiedenen Teilen des Verbreitungsgebiets vor. Trotzdem können sich die Unterarten (theoretisch) paaren. Ein wichtiges Kriterium für die Abgrenzung einer eigenen Art ist damit also nicht erfüllt. Erst kürzlich wurde die vierte Unterart der Uferschnepfe beschrieben. In der Bohai-Bucht am Gelben Meer in China wurden Vögel nachgewiesen, die sich sowohl in ihrer Größe von der dort vorkommenden Unterart unterscheiden und zusätzlich deutlich genetische Unterschiede zu den drei anerkannten Unterarten aufweisen (Zhu et al. 2021).

In Europa kommen zwei Unterarten der Uferschnepfe vor. Der Großteil der hierzulande beobachteten Vögel und auch unsere Brutvögel gehören zur sogenannten Nominatform Limosa limosa limosa. Diese Unterart brütet in einem Gürtel von Großbritannien bis Zentralasien; im Norden reicht das Verbreitungsgebiet bis nach Südskandinavien.Die als „Isländische Uferschnepfe“ bezeichnete Unterart Limosa limosa islandica brütet hauptsächlich, wie der Name bereits vermuten lässt, auf Island. Kleinere Vorkommen finden sich aber auch auf den Färöern, den Lofoten und im Norden der Britischen Inseln (Keller et al. 2020).

Nach der Brutzeit ziehen „Isländische Uferschnepfen“ über die Britischen Inseln sowie die Kanal- und Atlantikküste Westeuropas in ihre Überwinterungsgebiete in Spanien und Portugal. Einige bleiben auch auf den Britischen Inseln, andere fliegen bis Marokko. Auf denselben Routen wandern sie im Frühjahr wieder ihre Brutgebiete.

Je nach Geschlecht und Gefiederzustand lassen sich „Isländische Uferschnepfen“ unterschiedlich schwer von der Nominatform unterscheiden. Generell sind „Isländische Uferschnepfen“ etwas kleiner als Vertreter der Nominatform. Männliche Vögel weisen im Prachtkleid zudem eine intensive rostrote Färbung auf, die weiter auf der Brust hinabreicht als bei der Nominatform. Auch der Schnabel ist kürzer. Im Schlichtkleid hingegen ist eine Unterscheidung nicht oder nur für Spezialisten möglich. Ausführliche Details zur Bestimmung der Isländischen Uferschnepfe liefert der Artikel von Hellquist (2006).

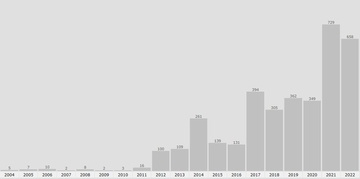

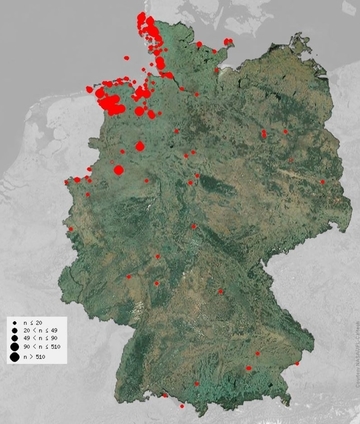

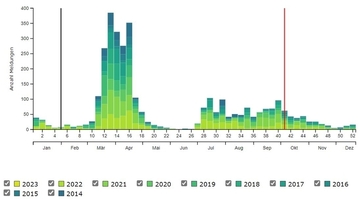

Der erste dokumentierte Nachweis einer „Isländischen Uferschnepfe“ in Deutschland gelang im Mai 1972 in den Rieselfeldern in Münster. Nach einem weiteren Einzelnachweis 1981 auf Helgoland, konnten seit den späten 1990er Jahren regelmäßig „Isländische Uferschnepfen“ in Deutschland beobachtet werden. Sowohl die jährlichen Nachweise als auch die Individuenzahlen haben seitdem sehr stark zugenommen.

Deutlicher Schwerpunkt der Nachweise von „Isländischen Uferschnepfen“ ist das Nordwestdeutsche Tiefland und hier die Region der Küsten. Mit Ausnahme des Dümmers und den Rieselfeldern in Münster beschränken sich die Vorkommen im Binnenland auf wenige Einzelvögel. Während des Heimzugs lassen sich „Isländische Uferschnepfen“ in Deutschland regelmäßig ab dem zweiten Märzdrittel beobachten; der Durchzugszipfel wird zwischen Mitte und Ende April erreicht (Krüger 2010).

Für beide in Europa vorkommenden Unterarten der Uferschnepfe stellt die Untere-Ems-Region einen wichtigen Lebensraum dar. Viele der noch verbliebenen Brutgebiete der Nominatform befinden sich hier. Für die „Isländische Uferschnepfe“ ist die Region ein wichtiges Zwischenrastgebiet. Regelmäßig werden mittlerweile bis zu mehrere Hundert Individuen umfassende Trupps festgestellt. Gute Chancen zur Beobachtung der Unterart hat man zum Beispiel auf der Insel Bingumer Sand (Kruckenberg & Gerdes 2014), im Deichvorland bei Petkum, im EU-Vogelschutzgebiet Krummhörn oder im Polder Holter Hammrich.

Doch warum nahmen die Beobachtungen von „Isländischen Uferschnepfen“ so stark zu, während die hier brütende Nominatform, wie alle Wiesenvögel, als großes „Sorgenkind“ gilt? Zu früheren Zeiten lag sicherlich ein Informationsdefizit durch fehlende Abbildungen der „Isländischen Uferschnepfe“ in der Bestimmungsliteratur vor.

Hauptsächlich kann der rasante Anstieg der Nachweise seit Ende der 1990er Jahre aber mit einer starken Zunahme der Isländischen Population in Verbindung gebracht werden. Während um 1920 der Bestand mit 3.000 Brutvögeln angegeben wurde, stieg er bis 2019 auf rund 55.000 Individuen. Ein 2019 erschienener Fachartikel von José Alves und Kolleginnen (Alves et al. 2019) legt nahe, dass die Zunahme der Isländischen Population durch klimatische Änderungen zu erklären ist. Aufgrund wärmerer Frühjahrtemperaturen werden die Gelege früher begonnen, so die Forscherinnen und Forscher aus Großbritannien und Island. Untersuchungen an individuell markierten Individuen zeigten, dass frühere Bruten und damit auch frühe Schlupftermine sich positiv auf die Überlebenswahrscheinlichkeit auswirken. Gleichzeitig kam es zu einer Ausweitung der Bruthabitate auf der Insel. Während Uferschnepfen zu Beginn des 20. Jahrhunderts lediglich auf das südliche Tiefland Islands beschränkt war, werden heute küstennahe Tieflandgebiete im ganzen Land besiedelt.

Wer sich tiefergehend über die der „Isländischen Uferschnepfe“ informieren möchte, findet hier ausführliche Informationen und Hintergründe:

Alves J., Gunnarsson T., Sutherland W., Potts P., Gill, J. (2019): Linking warming effects on phenology, demography, and range expansion in a migratory bird population. - Ecology and Evolution 9 (5): 2365-2375.

Cimiotti D. (2016): Von Island ans Wattenmeer: Isländische Uferschnepfen. - Der Falke 63 (6): 18-22.

Gerdes K. (2019): Entwicklung der Vogelwelt im Landkreis Leer. - NABU Kreisgruppe Leer.

Gill J., Langston R., Alves J. et al. (2007): Contrasting trends in two Black-tailed Godwit populations: a review of causes and recommendations. - Bulletin-Wader Study Group 114: 43-50.

Keller V., Herrando S., Vorisek P. et. al (2020): European Breeding Bird Atlas 2: Distribution, Abundance and Change. - European Bird Census Council & Lyny Edicions, Barcelona.

Krüger, T. (2010): Das Vorkommen der „Isländischen Uferschnepfe“ Limosa limosa islandica in Deutschland. - Limicola 24: 89-116.

Kruckenberg H. & Gerdes K. (2014): Bemerkenswerte Ansammlungen Isländischer Uferschnepfen Limosa l. islandica auf der Emsinsel Bingumer Sand (Landkreis Leer) im Frühjahr 2014. - Vogelkundliche Berichte aus Niedersachsen 44: 93-95.

Hellquist A. (2006): Die Bestimmung von Uferschnepfen Limosa limosa der Unterart islandica. - Limicola 20 (3): 121-157.

Zhu B.-R., Verkuil Y., Conklin J., Yang A., Lei W., Alves J., Hassell C., Dorofeev D., Zhang Z., Piersma T. (2021): Discovery of a morphologically and genetically distinct population of Black-tailed Godwits in the East Asian-Australasian Flyway. - Ibis 163: 448–462.______________________________________________________________________________________

08.02.2023

Sonne und Vogelkonzert am Sauteler Siel

Ein in diesem Jahr bislang seltener Gast zeigt sich diese Woche oft an der Naturschutzstation. Nein, gemeint ist nicht der Stationshase. Dieser ließ sich in den vergangenen Wochen zu Beginn seiner Paarungszeit, die man bei den Feldhasen auch "Rammelzeit" nennt, ausgiebig beobachten.

Die Rede ist von der Sonne, die sich bislang in diesem Jahr sehr rar gemacht hat. Aber nicht nur die Stationsmitarbeiter Heinrich Pegel und Felix Närmann erfreuten sich an ersten Sonnenstrahlen, die durch die Bürofenster fielen. Offenbar löst die Sonne bei vielen Vögeln Frühlingsgefühle aus. Denn während man den leisen zurückhaltenden "Herbst- und Wintergesang" von Amsel und Rotkehlchen in den vergangenen Wochen häufig hören konnte, präsentieren Amsel und Rotkehlchen, aber auch Kohl- und Blaumeise nun ihren kraftvollen Balzgesang. Dieser mischt sich mit den Rufen der an der Ems überwinternden Bläss- und Weißwangengänsen zu einem vorfrühlingshaften Vogelkonzert. Ergänzt wird das Konzert durch die melodisch-wehmütigen Rufe der Großen Brachvögel aus dem Deichvorland. Und wer ganz genau hinhört, wird aus dem Schilf die metallischen "psching"-Rufe der Bartmeisen vernehmen.

Alle "Aktuellen Mitteilungen"

- Aktuell

- Dezember 2021 bis November 2022

- Januar bis November 2021

- Juni bis Dezember 2020

- November 2019 bis Mai 2020

- Mai bis Oktober 2019

- Oktober 2018 bis April 2019

- Mai bis September 2018

- Januar bis April 2018

- November, Dezember 2017

- September, Oktober 2017

- Mai bis August 2017

- März, April 2017

- August, September 2016

- Juni, Juli 2016

- Mai 2016

- April 2016

- Januar bis März 2016

- Oktober bis Dezember 2015

- September 2015

- August 2015

- Juli 2015

- Mai, Juni 2015

Artikel-Informationen

Nds. Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz

Außenstelle "Naturschutzstation Ems"

Geschäftsbereich Naturschutz

Schöpfwerksstr. 10

D-26802 Moormerland

Tel: +49 (4954) / 95492-15